J’ai troqué mon iPod nano contre un Sandisk Sansa e280. Pourquoi? Parce que, quoi qu’on en dise, l’iPod est inutilisable sous Linux. Oui, Rhythmbox, Amarok ou Banshee sont soit-disant compatibles. Mais seulement pour certaines versions soft. Si vous faites un upgrade soft de votre iPod, c’est terminé, il devient inutilisable avec Linux.

J’ai troqué mon iPod nano contre un Sandisk Sansa e280. Pourquoi? Parce que, quoi qu’on en dise, l’iPod est inutilisable sous Linux. Oui, Rhythmbox, Amarok ou Banshee sont soit-disant compatibles. Mais seulement pour certaines versions soft. Si vous faites un upgrade soft de votre iPod, c’est terminé, il devient inutilisable avec Linux.

Le Sandisk Sansa e280 n’est pas non plus totalement compatible avec Linux puisqu’il utilise le protocole MTP (Media Transfert Protocol) de Microsoft par défaut. Mais…vous pouvez le forcer en mode MSC (Mass storage device Class) qui le rend visible par linux comme un périphérique de masse au même titre qu’une clé USB. Il vous suffit dès lors de copier dans le Sansa e280 les fichiers audios que vous désirez.

L’inconvénient de forcer votre Sandisk Sansa en mode MSC est que le autres possibilités offertes par le mode MTP vous sont inaccessibles mais nous verrons qu’il est possible de mettre des photos (et même des vidéos mais je n’ai pas fait le test).

Pour être tout à fait complet, il existe un programme qui permet de tirer profit du mode MTP. Il s’agit de Gnomad2 qui se trouve dans les dépots Ubuntu. On en reparlera peut-être dans un prochain article.

La première chose a faire, lorsque vous recevez votre Sandisk Sansa est donc de le mettre en mode MSC. Pour cela, rendez-vous dans le menu Réglages (Settings), Mode USB et choisissez Auto detect ou MSC. Si ce menu n’apparaît pas, pas de panique, cela signifie juste que le firmware de votre Sandisk Sansa n’est pas à jour. Ouvrez votre navigateur Internet à l’adresse suivante http://www.sandisk.com/Retail/Default.aspx?CatID=1376 et téléchargez le fichier SansaUpdaterInstall.exe. Et oui, c’est un programme Windows. Il vous permettra de faire l’upgrade de votre lecteur. Une fois l’upgrade terminé, l’option Mode USB devrait apparaître dans le menu.

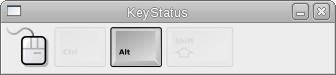

Le Sandisk Sansa étant maintenant reconnu comme une clé USB, une icône devrait apparaître sur votre bureau dès que vous raccordez le lecteur à votre PC. Sur ma machine, le lecteur est nommé par Ubuntu Media 8,2 Gio. Vous pouvez voir sur la capture d’écran ci-contre les différents répertoires et fichiers présents sur le Sansa. S’y trouvent aussi les répertoires qui concernent les photos qu’on peut mettre sur le lecteur et dont on va reparler. Pour mettre des fichiers audios sur le Sansa, il suffit de les copier dans le répertoire MUSIC du lecteur.

Comme l’iPod, le Sandisk Sansa se base sur les Tags des fichiers audios pour faire son classement par artistes, par albums etc… Veillez donc à ce que ces tags soient à jour dans vos fichiers. Utilisez un programme comme EasyTag par exemple.

En ce qui concerne les photos ou fichiers graphiques, si vous copiez dans le dossier PHOTO des fichiers .jpg provenant de votre appareil photo, vous aurez un beau message disant que vous devez utiliser le programme Sansa Media Converter pour copier vos photos sur le lecteur. Ce programme n’est évidemment pas disponible pour Linux.

En fait, on peut contourner le problème en faisant soi-même le travail du programme de Sandisk. Comme vous pouvez le voir sur la copie d’écran ci-dessus, les photos sont stockées dans un répertoire Album. Vous pouvez créer autant d’albums que vous voulez et les appeler comme vous voulez. Dans ce répertoire Album, vous copiez vos photos après les avoir redimensionnées en 176 x 220 (la taille de l’écran) et converties en bmp 24 bits (R8G8B8) avec The Gimp par exemple.

Dans ce même répertoire PHOTO, il y a un répertoire appelé thumbnail qui contient les miniatures de vos photos. Dans ce répertoire qui doit impérativement porter ce nom-là, créez un autre répertoire avec le même nom que votre album. Dans ce répertoire, mettez-y les miniatures de vos photos au format bmp 24 bits (R8G8B8) 50 x 42 pixels.

Pour conclure, l’iPod par rapport au Sandisk Sansa est plus complet et possède plus de possibilités. Par contre l’iPod est inutilisable sous Linux (oui, je sais…). Le Sansa, par contre, a pour moi le gros avantage d’être utilisable sous Linux. De plus, il possède une capacité mémoire équivalente à l’iPod nano. Il reste un appareil propriètaire néanmoins.

En ce qui concerne la facilité d’utilisation, l’iPod est supérieur, il faut bien le reconnaitre mais par contre, je trouve la qualité sonore du Sandisk Sansa meilleure que celle de l’iPod. Surtout dans l’aigu qui est plus présent et plus précis que dans l’iPod.

Autrement dit, c’est un achat qui se justifie pleinement à mon sens et en plus, le Sandisk Sansa e280 est moins cher qu’un iPod nano 8Gb.

Pour ceux qui veulent du logiciel libre open source, vous pouvez toujours installer Rockbox sur ce lecteur. Il en existe une version qui s’installe en dual-boot avec le firmware d’origine.